Per una teoria delle immagini - STAUROPOLIS

Menu principale:

L'essenziale è visibile agli occhi

ISPIRAZIONE (TEO-LOGICA)

E' possibile che Colui che proibì di farsi immagini per adorarle, un Dio "iconoclasta" diremmo, sia il medesimo che sembra non concedersi che nelle "immagini", in una economia dell'immagine? E si può arrivare a pensare che l’imago, sul limitare dell’eidolon, sia quella finestra a cui si affaccia l'Invisibile, e non semplicemente che si apre sull'Infinito?

...Un itinerario che pretenda di pervenire dalle immagini all'Immagine, istituendo un negotium con il mysterion e il sacramentum.

"L’ IDOLO E LA DISTANZA" (1977) E "DIO SENZA ESSERE" (1982) DI JEAN-LUC MARION

Sostanzialmente Marion sembra collocare la sua tesi sull'amore-dono nell'alveo di un eckarthiano prendere le distanze dalla distanza.

Il limite di questa architettura - dichiarata a-metafisica - consiste nel rischio di una estraniazione dalla "verità" (metalogicamente intesa) dell'amore.

La verità delle parole (forse "prima" di quella dei concetti) riposa sul crinale dell'essere, esistentivamente inteso. E ne subisce tutte le limitazioni e lo scacco (Kierkegaard). Poiché tale è la vita di un uomo: sul crinale.

Inoltre, il discorso di Marion - che prende le mosse dalla 1Gv - sembra più debitore alla teologia (apofatica) che alla filosofia, e più proiettato in quella direzione che meglio riesce a giustificarlo.

PER UNA ECONOMIA DELL’IMMAGINE

Qui la tesi, è diametralmente opposta a quella di Marion, che prende decisamente le distanze prima dall'idolo estetico e poi da quello concettuale.

Innanzitutto, non si intende discutere del concetto (di essere, sostanzialmente) nel suo carattere di rappresentazione - anche se in premessa non potrà rinunciarvi - quanto piuttosto dell'immagine, declinata - com'è - su ogni versante.

«L'idolo consegna il divino commisurandolo alla misura dello sguardo umano» (p. 28), afferma il filosofo francese. Ma, si osserva, altro sguardo, se non l'umano, a noi uomini non è dato...!

Emancipare Dio da una metafisica del concetto non significa affatto consegnarlo ad una fenomenologia dell'inessenziale.

Distanza non è sinonimo di alterità, come vicinanza non lo è di confusa commistione, o addirittura prodromo di negazione.

Questo si vuol fare con opportuno lavoro: restituire (se mai ce ne fosse di bisogno) piena cittadinanza all'immagine, pieno valore di prossimità eloquente, ricercandone appassionatamente la verità, persino nella ipostatizzazione dell'idolo.

Tentare di rispondere a domande come le seguenti: Perché le immagini esercitano da sempre una suadenza così profonda sull'uomo? Le ragioni di questa potenza impressiva risiedono solo su un piano neuronale, psicologico, culturale? Oppure c'è una ratio più profonda? Le immagini stanno ad un archetipo? Se così, di che tipo: junghiano, antropologico, ...

E più precisamente: l'immagine è semplicemente da ricondurre ad una auto-antropo-rappresentazione o rimanda a quel di più esigito dalla stessa nozione di imago?

Su un orizzonte più marcatamente simbolico: nell'immagine troviamo quella non-coincidenza ricercata dagli antimetafisici e quella specularità senza la quale si rende impossibile ogni comunicazione (kierckegaardianamente indiretta)?

Le pretesa di queste pagine (in accrescimento) è di mettere in evidenza la struttura profonda di una immaginativa immaginata e non solo immaginante, la pretesa di costruire una teoria dell'immagine come economia fondativa del discorso (privilegiando la figura figurata nelle arti, nella comunicazione, nella religione; i temi inerenti la corporeità ...).

Nature vive

________________________________________________________

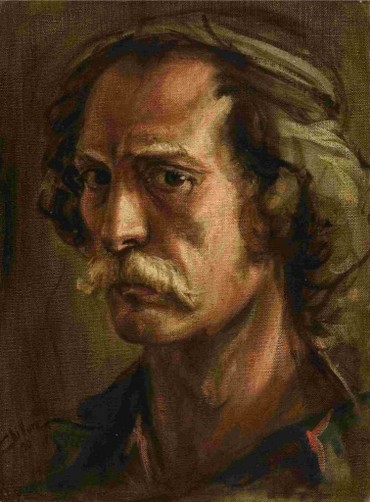

Un mondo perduto abita le tele di Francesco Chillura. Un cielo di colore che tenta di farsi strada tra le informalità e le deformità che ci attraversano.

Un mondo perduto abita le tele di Francesco Chillura. Un cielo di colore che tenta di farsi strada tra le informalità e le deformità che ci attraversano.Una voce pacata, quasi impercettibile. Di uno che ha consegnato la parola alla lingua del pennello. Artista nel solco di un passato i cui contenuti, il corredo linguistico e le soluzioni formali sembravano dimenticati, ma che oggi torna a far capolino sempre meno infrequentemente.

La pittura di Chillura vive di evocazione e si veste di citazioni, ricomposte come in un singolare mosaico le cui tessere si riassettano volta per volta, tratto su tratto, sguardo ferito da sguardo.

Nel mistero sospeso tra mute architetture, imprevedibili apparizioni ci raggiungono, attraversando la luce abbacinante di un istante, quasi in un surrealismo onirico. E pur mantenendo un linguaggio classico, riconosciuto non solo come originario ma anche come originante, laddove l’impianto si arrende a sottili ironie, la provocazione comunicativa di Chillura diventa forte.

Le figure, sul crinale della realtà, emergono dal medley dei colori sapientemente misurati, dal tratto puntigliosissimo, e di lì raccontano una storia forse irrimediabilmente cancellata, in bilico fra reale e possibile. La vita, come un tenue richiamo, sembra giungere da lontano, affiorare alla memoria nella sua ineludibilità.

La danza delle geometrie e degli spazi è il luogo della eloquentemente muta evocazione, che si dipana nella meticolosità descrittiva dei particolari, soprattutto quelli apparentemente secondari. Mentre la luce non raggiunge la tela dall’esterno ma quasi filtra dalla trama dei toni e degli accenti, così da riflettersi su chi guarda.

In questo mare apparentemente placido, dove il tempo è sospeso allo spazio mirabilmente giocato, Chillura tace nel più religioso dei silenzi e traccia sulla tela i segni di un artista che cerca, di un uomo.

Giovanni Scordino

e nelle mani l'anima trovai

___________________________________________________________________

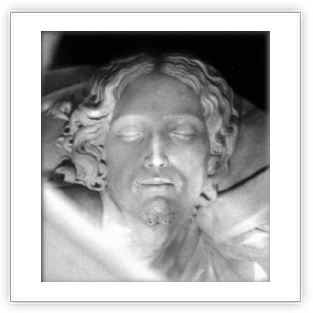

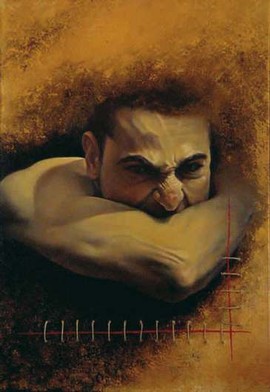

Se il corpo ha una sua verità, l’arte di Cervone cerca appassionatamente di rinvenirla.

Innumerabili segni tracciati sulle superfici raccontano degli altrettanti sentieri su cui si inerpica, strade battute dal colore, abbacinate da luci che aspirano all’immateriale; grumi così decisamente materici, arcipelaghi di una umanità che tenta affannosamente di specchiarsi o che improvvisamente prende consistenza, aliena e intimissima al tempo stesso. Tale tragicità è nella piega, ossessivamente resa, la piega del panneggio, la piega delle membra, delle rughe, la piega dell’anima. Di chi “con le sue ali di gigante non riesce a camminare”, insieme all’immane disdetta di avere durata inferiore ad un sasso…

Il corpo, nudo, domina. Sembra persino che voglia imporsi ben oltre la trama della tela, la trama generata sulla tela. Non è la nudità ad affermarsi, però, ma il nudo. Anzi la nudità attinge senso e forza dai corpi nudi, snudati, denudati. Così le opere di Cervone, di anno in anno, in una progressione esponenziale, abbandonano sempre di più certi moduli metafisicisti e talune citazioni, per arrendersi e consegnarsi al fisico, inteso come ingenito, sostanziale, sul limitare di quell’orizzonte dove cielo e mare si abbracciano, fisico e metafisico misticamente si congiungono, la fisicità ritrova se stessa oltre se stessa.

Qui la carnalità emerge come spazio di luce: irradiata, irradiante. E’ la carne dell’invisibile che cerca la sua scaturigine, che anela allo spirito come al suo compimento: braccia che si protendono. Qui il corpo si riappropria di se stesso, della sua noeticità e della sua simbolica, e l’artista del suo corpo.

Ciò che da principio fu costituito in unità cerca – faticosamente, drammaticamente: trama e taglio e sutura - di ricomporsi. Anzi si lascia ricomporre, ora da morbide e carezzevoli pennellate, ora da violente concrezioni. Bisognerebbe queste “finestre” guardarle con Luigi accanto. Con Luigi e Claudia. Corpo e anima. Anzi bisognerebbe guardarle attraverso di loro. Bisognerebbe guardarli attraverso questo pugno di terra e di sangue, la terra di uomini e cose che presentano. Bisognerebbe affacciarvisi con loro. Un po’ come leggendo le didascalie che le accompagnano sul “Luigi Cervone – Official WebSite”.

Ma di chi sono quei corpi?

Luigi ritrae se stesso. E lo fa non alla maniera della più classica autoritrattistica ma attraverso molteplici mediazioni. Esatto: quei corpi non citano il suo corpo, sono il suo corpo. Non uno, ma dieci, cento, tutti uguali, tutti diversi. Il Dottor Frankenstein che ne mettesse insieme i pezzi, però, produrrebbe, ancora e sempre un mostro. Perché quel corpo non avrebbe la mobilità delle sue immobili figure, l’insieme delle parti – che non equivale al tutto! – l’assemblaggio mancherebbe del suo principio unificante e totalizzante, lì dove la parte sta gioiosamente per il tutto, anzi meglio, lo addita.

Ecco, nell’arte di Cervone c’è l’aspirazione, la tensione al tutto. Non il tutto divino ma il tutto umano che prelude, si protende - più o meno deliberatamente - al divino; c’è speranza, come fioca luce che fa capolino, come le grandi labbra che sussurrano la vita sul nero dell’ignoto.

“avvicinami… toccami… non avere paura del mio corpo” (W. Whitman)

Giovanni Scordino

Il culto mariano tra ambiguità religiosa e verità teologica

L’approccio al nostro tema non è semplice. Le radici del culto mariano non sono autonome; fanno parte integrante del misterico intreccio del culto cristiano e con questo costituiscono un’unica pianta dai molteplici rami, alcuni lussureggianti e fruttiferi, altri secchi e da potare evangelicamente senza indugio; alcuni robusti, capaci di supportare l’ethos del culto cristiano, altri fragili, di consistenza piuttosto sacrale e non avvertite derive superstiziose. Una suggestione iconica ve la fornisce, qui a Castelvetrano, e in questa sede attigua a san Domenico, l’albero di Iesse che campeggia sul santuario liturgico e ha come cuspide la Vergine col Bambino in braccio: un groviglio di rami che compongono la trama di un discorso non immediatamente decifrabile, che necessita della chiave del mito in direzione dell’esegesi rituale della frequentazione dei “santi misteri”.

Parola chiave di questa nostra conversazione è Mysterion, termine greco che ritroviamo ancora oggi nel nostro uso liturgico e che sta a indicare il culto cristiano preso nella sua globalità. La liturgia latina ha scelto di non tradurre tante parole particolarmente significative per l’uso liturgico, sia ebraiche che greche; si tratta di parole sintetiche che si possono tradurre solo per parafrasi e circonlocuzioni. Mysterion diventa in latino Mysterium (Mysteria plur.), mantenendo intatto il significato di rito iniziatico, segreto, e attestando anche una continuità indiscussa tra i riti della religione ellenistica e quelli della romanità. Il significato del termine lo si trova nel verbo greco myein il cui significato originario è chiudere, fermare; chiudere la bocca, cioè tacere, da cui il nostro termine “muto”. Myo significava iniziare, introdurre ai Misteri; e chi veniva iniziato diventava mystes e non poteva parlare con nessuno di quella che era stata un’esperienza psicofisica di morte e resurrezione, di morte rituale in un cunicolo, dopo aver bevuto una bevanda inebriante, e di rinascita attraverso una visione di luce. Ippolito di Roma, padre in qualche modo di una liturgia romana che veniva ancora celebrata in greco, ci dà qualche ragguaglio del rituale che, ovviamente, non era conosciuto nella sua interezza, ma che era, nell’intenzionalità simbolica, mimetico del ciclo biologico della natura, della vita che viene dalla morte: il conduttore del rito, lo ierofante, mostrava agli iniziati di primo grado “il grande, meraviglioso e perfetto mistero, una spiga di grano recisa” e che era stata mietuta in silenzio; dopodiché pronunziava una frase rituale: “Piovi, porta frutto”.

Non si capisce, senza il richiamo a simili rituali, l’espressione proferita da Gesù nel vangelo di Giovanni (12, 24) “Se il seme di frumento non finisce sottoterra e non muore, non porta frutto. Se muore, invece, porta molto frutto”. Nella pericope Gesù sta spiegando il suo mistero pasquale di morte e risurrezione (Il figlio dell’uomo sta per essere innalzato nella sua gloria) ad alcuni greci che avevano voluto incontrarlo. Quell’immagine misterica era loro familiare ed era transignificazione del mistero di morte e risurrezione di Gesù. Il brano è esclusivo di Giovanni, ma se lo mettiamo in parallelo con gli altri vangeli vediamo che si trova all’altezza della narrazione della Trasfigurazione che è comune ai Sinottici. Il chicco di grano caduto in terra è la trasfigurazione secondo Giovanni, mistero di metamorfosis.

Quei Misteri a cui Gesù implicitamente si riferisce e che noi richiamiamo nella nostra conversazione erano i Misteri Eleusini, dedicati a Demetra, dea delle messi e a sua figlia Persefone (o Kore, fanciulla) che i latini chiamarono Cerere e Proserpina. [Cfr. Sarcofago della Cattedrale di Mazara]. Il loro mito simboleggia il succedersi delle stagioni, il risorgere della vita dopo il freddo invernale, ma anche l’immortalità dell’essere dopo la morte. Ma il complesso dei rituali aveva il suo apice nel Telein, il raggiungimento dello scopo, il telos, che era l’identificazione con la divinità, il contatto “mistico” con essa. Da qui il significato del termine mistico che designa chi anela al contatto unitivo con la divinità. Per la mistica cristiana l’unione con Dio non si raggiunge senza aver percorso un cammino di perfezione (Teresa d’Avila) o effettuato la scalata ad un monte spirituale (S. Giovanni della Croce). Esperienze che esulano dall’ordinario. Esperienze di spersonalizzazione (Non sono più io che vivo… di san Paolo) che troviamo anche nel mondo pagano, tanto che l’imperatore Gallieno che aveva fatto il cammino di iniziazione eleusina, per identificarsi con la dea conia delle monete ove si appella al femminile: “Galliena Augusta”.

Molti cattolici, specie di marca integrista, rimasero turbati negli anni ’50 del secolo scorso quando uscirono Il mistero del culto cristiano del benedettino dom Odo Casel e Miti pagani e mistero cristiano del gesuita, poi cardinale, Jean Danielou. Quanti avevano pensato o creduto che i riti cristiani fossero piovuti dal cielo o fossero stati coniati da Gesù su modelli esclusivamente ebraici, furono presi dal panico se non dallo scandalo. Quello che i due studiosi del cristianesimo antico cercarono di dimostrare era che i riti religiosi sottostanno alle regole delle costanti religiose, alle costanti antropologiche dell’Homo naturaliter religiosus, e che si assomigliano un po’ in tutte le grandi religioni. Per esprimere il legame con la divinità non c’è nulla di meglio che il sacrificio che al limite di un processo di stilizzazione simbolica diventa un pasto in comune; se si sente il bisogno di purificazione allora si utilizza l’acqua, per abluzioni e bagni; esperienze spirituali sono desiderate o espresse con unzioni di olio o profumi, per via del permeare che è proprio dell’olio. Si ricordi l’esperienza arcaica di Giacobbe che unge la pietra (cfr. Gn 28, 18ss). Si tratta di esperienze antropologiche della trascendenza, o del “sacro” che è l’imponderabile, l’indicibile, mistero ambiguo e tremendo.

In fondo di cosa si costituisce la sacramentaria cristiana nella sua essenza antropologica se non di un bagno, una profumazione e una cena? Gesù, per significare nella maniera più universale possibile il suo mistero d’amore scelse tre azioni di comunissima semantica simbolica, tre azioni transculturali potremmo dire. Nulla di più. Ci pensarono poi i suoi discepoli, pocoppiù di un secolo dopo, a complicare un po’ le cose con la scusante che si poneva il problema dell’inculturazione del cristianesimo. Come far transitare il messaggio cristiano, il suo mito, il suo ethos, il suo rito, nel mondo pagano? I pagani avevano coordinate spirituali per accogliere il Dio di Gesù Cristo?

Ma non si trattò di semplici processi di inculturazione. I Padri della Chiesa hanno spiegato chiaramente la “pedagogia di Dio”, leggibile anche attraverso i dati della fenomenologia della religione: i lenti mutamenti degli assetti religiosi dell’umanità sono in funzione della venuta del Logos. Se il popolo ebreo fu apparentemente l’unico detentore della promessa, i pagani di retto sentire camminavano anch’essi alla luce di certi segni che squarciavano le loro tenebre con bagliori folgoranti. Ciò sarà espresso nel medioevo con l’espressione: Teste David cum Sibylla!

Quando Paolo parla di “pienezza del tempo” (Gal 4, 4) in cui si manifestò in Cristo il disegno di Dio per l’umanità, parla inconsapevolmente di un processo di convergenza culturale iniziato almeno due millenni prima di Cristo con l’irrompere degli invasori indoeuropei nel mondo dell’Ellade dove vengono in contatto con popoli che praticano i culti neolitici della fertilità; e dall’altro lato dell’emergere del fenomeno semitico descritto dalla tradizione biblica con la comparsa di temi come Dio creatore, monoteismo, storia salvifica; due poli che daranno origine, un millennio prima di Cristo alla religione greca e a quella israelitica, due poli cultuali a forte connotazione politica, di identità stato/nazione-religione. Pierre Grelot può affermare che questo fenomeno “non offre nessun parallelo nella storia delle religioni”.

E nella cultura pagana l’homo religiosus, proprio attraverso la via dei misteri eleusini si preparava ad accogliere il Logos attraverso l’esperienza iniziatica nella speranza di una sopravvivenza beata oltre la morte. I misteri eleusini descrivono l’uomo greco alla ricerca della salvezza, e all’interno di una esperienza cultuale, oltre l’interrogazione filosofica che esprimeva l’intensità di quella ricerca.

La primizia dell’annunzio evangelico infatti è riservata ai greci, alla cultura che per rappresentare la divinità aveva scelto il corpo dell’uomo e attraverso l’arte aveva saputo renderlo segno di trascendenza. All’iniziato di Eleusi, a conclusione dell’iniziazione, veniva annunciata la nascita di un fanciullo divino, cui veniva dato il nome di Jacco, “il dio venturo”, che si sarebbe mostrato in prossimità del solstizio invernale. Abbiamo dunque da una parte un “popolo eletto” che prepara, a suo modo e con le sue lentezze, l’evento; dall’altra un mondo pagano che intuisce, a suo modo e con le sue lentezze l’evento. L’evento come Logos, senso, dell’esperienza umana, del mondo, della divinità trascendente.

Ma non è cosa facile l’apertura all’evento né si può dire, dopo duemila anni di cristianesimo, che le lentezze si siano dissolte nella ridda delle interpretazioni. Il fenomeno è quello di un cristianesimo che nell’intenzione è stato un movimento salvifico di elevazione spirituale dell’antropo, e cerco così di dirlo in termini laici, trasformato poi in religione ridotta alla linguistica clericale, di esclusività cioè rispetto all’intenzionale inclusivo di Gesù Cristo. Mi è molto piaciuta la lezione di Jaques Derrida che afferma: “Quello che non è ancora accaduto al cristianesimo è il cristianesimo. Il cristianesimo non è accaduto al cristianesimo” [Donare la morte, Jaca Book, Milano 2002, 66]. Per chi non conoscesse Derrida possiamo dire che si tratta di un filosofo della decostruzione che, per dirla in due parole è più che altro una raffinata tecnica di ascolto in grado di captare le dissonanze all’interno di un sistema sinfonico strutturale, di un sistema qualunque esso sia al cui interno ci sono forze contrarie al suo costruirsi, al suo naturale costruirsi; un costruirsi, molte volte, come superfetazione non progettata. E pare che anche nel cristianesimo si possa individuare un carattere decostruttivo. E questo sistema decostruttivo lo troviamo già attivo in sant’Agostino che mentre il cristianesimo si strutturava come istituzione, attivava continuamente meccanismi antistrutturali e profetici. Perché Gesù Cristo è stato una sferzata profetica e decostruttiva alla religione; Lui non è venuto a fondare una religione, quella vera contro le altre, ma a fare l’esegeta della creazione, a portare alla luce quello che era nascosto fin dalla creazione del mondo. L’universalità del cristianesimo non ha bisogno di riscontri statistici, né di abilità di egemonia; non ha nulla da opporre alle religioni! Semmai, all’interno di ogni esperienza umana ha un compito di esegesi, di esplicitazione e di annuncio che il destino del mondo è un destino di salvezza, che le forze del male non prevarranno e che gli operatori del regno sono disseminati in tutti gli spazi e in tutti i tempi storici.

Il culto cristiano non è un culto rituale, cerimoniale, che alimenta una schizofrenia abusiva tra ciò che si dice e ciò che si fa; è un rito d’amore che sorpassa i confini dell’intelligenza, che piega l’intelletto all’unica sovranità possibile che è quella di una trascendenza fattasi immanenza per liberare l’uomo da tutte le idolatrie consolatorie alla sua condizione mortale e di indigenza. Fu l’immaginazione innamorata dei primi cristiani che si ricordò dell’infanzia di Gesù, della maternità di una povera fanciulla di Nazareth e dipinse questo scenario antropologico fuori dagli schemi sacrali del tempio, della città, della stessa religione. Lo “schema mariano” è posto fuori dalla logica umana e religiosa e il sì di Maria è la premessa di un dramma che non avrà conclusione rituale; si compirà col suo silenzio sotto la croce dove “stabat”. Sia più o meno coerente dal punto di vista storico questa ricostruzione evangelica, ciò che importa è che essa ha un chiaro significato teologico: la salvezza si compie fuori dalla religione: “La religione non salva” affermò padre Danielou! L’uomo autentico entrato nel mondo col corpo del Bambino Gesù è escluso anche dalla religione, non c’è posto per lui; quel corpo è il corpo stesso del Crocifisso “fuori dalle porte della città”. Venne tra i suoi, dice Giovanni, e i suoi non l’anno accolto; il Logos non l’hanno colto. Ma questo è un discorso duro e lo è sempre stato anche all’interno del cristianesimo, per cui non posso che dare ragione a Derrida.

Che cosa accadde ad un cristianesimo che cercando di inculturarsi si cacciò in un processo che potremmo chiamare di ibridazione? Anzitutto identificò il logos della ragione filosofica con la rivelazione. Gli apologisti presentarono un cristianesimo come il massimo della razionalità possibile, corrispondendo così ai modelli filosofici prevalenti e cominciando a costruire una teologia razionalmente astratta che si servì di concetti di natura, persona, sostanza, accidenti, ipostasi, generazione ancora oggi vigenti e vincolanti quanto incompresi dai più. Oggi come allora.

Se si era saziata la brama dei sapienti non così e in tali maniere si saziava quella del popolo. Si usò il cavallo di Troia della religiosità popolare ellenistico-romana per confermare il popolo nelle sue antiche tradizioni rituali. Nella costruzione di questo edificio popolare non è che non ci fu chi non decostruisse. C’è addirittura un Ambrogio che rimprovera la madre di Agostino, Monica, per la pratica delle libazioni sulle tombe dei martiri, e d’altra parte lui, ex magistrato è impegnato nella costruzione istituzionale nella Chiesa di Milano per combattere con armi d’autorità il decostruzionismo ariano.

Ho così elencato i tre fattori che secondo le analisi più recenti del fenomeno cristiano hanno favorito l’impianto e lo sviluppo del cristianesimo in cui l’inculturazione appariva impensabile, a partire dalla presa di distanza dei filosofi ateniesi dall’azzardo di Paolo di presentare loro il suo nuovo Dio.

Il cristianesimo adottò allora la potestas giuridico istituzionale dell’impero romano, la ragione filosofica ellenistica e la religiosità popolare ellenistico-romana; e fu così che il cristianesimo si tramutò in religione. Gli accadde il contrario di ciò che accadde ai romani conquistando la Grecia: Graecia capta ferum victorem coepit. La purezza spirituale del cristianesimo, l’intenzione antroposalvifica del suo fondatore furono coperti da una coltre istituzionale che concepisce la difficoltà apo-caliptica, nonostante le invettive, anche rituali del libro omonimo (cfr. le lettere alle 7 chiese). L’arte, che è sempre specchio dei mutamenti culturali, registra non pochi elementi superstiziosi o ideologici nelle raffigurazioni di Cristo, rappresentato come mago taumaturgo, con la sua bacchetta in mano, nei panni di Orfeo, di logos giovane e imberbe, del tipo di Apollo, o di severo legislatore seduto al centro di un’esedra basilicale come nel mosaico di santa Pudenziana a Roma. Permaneva l’idea superstiziosa che l’immagine ripropone la realtà dell’archetipo e va adorata (il tipico gesto di portare la mano ad orem) per se stessa. Anche il culto dei martiri e delle loro reliquie ha creato una religiosità fisicista traghettando dolcemente il culto politeistico nella loro trasformazione in numi tutelari, specializzati, invocati per le loro facoltà taumaturgiche: santa Lucia per gli occhi, san Vito per l’epilessia, san Biagio per la gola…

E il culto mariano? Erano necessarie queste essenziali premesse per arrivarci. A partire da un testo che vi leggo e di cui vi dirò poi la fonte.

Finalmente la processione della dea salvatrice si mosse. Davanti venivano alcune donne, che splendevano nei loro bianchi veli, festose nei diversi ornamenti, cinte di corone di fiori primaverili e portavano in grembo fiorellini di cui cospargevano la strada dove passava la processione […] Dietro a loro veniva una gran folla di gente, uomini e donne, con lucerne, fiaccole, candele e ogni altro tipo di lume […] Dopo di loro venivano i grandi sacerdoti, avvolti in una tunica bianca di lino che aderiva al corpo, stretta in vita e lunga fino ai piedi […] Camminando lentamente fra le festose voci di preghiera, arrivammo alla riva del mare ove si disposero le sacre immagini secondo le regole del rito, e poi il sommo sacerdote pronunciò con la sua casta bocca le preghiere più solenni e consacrò alla divinità una bellissima nave […] Quando fummo arrivati al tempio, il sommo sacerdote, quelli che portavano le immagini, e quelli che già da tempo erano iniziati ai misteri sacri, entrarono nel sacrario e vi deposero, secondo il rito quelle statue che sembravano vive. Poi uno di loro, che tutti chiamavano grammateo, si mise sulla porta e convocò l'assemblea dei pastofori - così si chiamano i componenti del sacro collegio -, poi salì su un podio e cominciò a leggere da un libro certe preghiere d'augurio […] Poi in lingua e rito greco dichiarò aperta la navigazione. Tutto il popolo rispose con un'ovazione che sugellava il significato di buon augurio per tutti, contenuto in quelle parole. I presenti tutti, pieni di gioia, con in mano fiori, rami d'ulivo e ghirlande, baciarono i piedi della statua d'argento della dea, posta su un piedistallo a gradini [Apuleio, Metamorphoseon, XI, 8-17].

In pratica si tratta del culto egiziano di Iside perfettamente inculturato nella latinità. L’adattamento rituale mostra che non sono i miti che contano ma i riti che attivano le potenze divine. Il rito propizia una buona navigazione per il nuovo anno ed è ammaliante nella sua spettacolarità. Dal punto di vista formale non si discosta molto, nelle sue componenti spaziali e drammatiche e per l’uso di elementi simbolici, dalle processioni mariane attuate un po’ ovunque nel mondo cristiano; io penso anche alla valenza “dionisiaca” di quella kermesse religiosa che è la processione di sant’Agata a Catania.

Per spiegare i fenomeni che potrebbero definirsi “esagerazioni mariane” bisogna tener presente quella necessità antropologica in campo religioso consistente nell’individuare una divinità materna, dal volto femmineo: il mito della Grande Madre che tocca le fibre più intime dell’animo umano e suscita reazioni squisitamente emotive e il cui culto fu attivo nel mondo mediterraneo in cui si muoveva la giovane cristianità. Il mariologo spagnolo García Prades ha studiato la mappa delle divinità femminili pagane dell’epoca degli inizi del cristianesimo e ha rilevato che le dee erano molto numerose perché la loro funzione era quella di manifestare un aspetto della divinità. Al tempo di Virgilio a Cartagine si adorava la Dea coelestis, la “Regina del cielo” che per i romani era la Juno coelestis. In Egitto era più che popolare il culto di Iside, di cui si festeggiava (come abbiamo visto in Apuleio) il Navigium Isidis, il viaggio della dea alla ricerca di Osiride. Il culto della dea Cibele, antichissimo rispetto al cristianesimo, citato nella Bibbia come culto di Astarte, tipico della Mesopotamia, rappresenta l’attenzione religiosa alla Grande Madre, simbolo della madre terra e delle forze di morte e di ritorno alla vita, con la sua icastica variante ellenica del culto di Demetra.

Si può ipotizzare che la mitizzazione e la “divinizzazione” di Maria di Nazareth sia avvenuta per il tramite dell’eresia montanista (Montano, 165 ca. pare fosse un ex sacerdote di Cibele) che la qualificava “divina” (diva); o per la setta dei Coliridiani che riconoscevano Maria Regina coeli e le rendevano culto offrendole piccole ciambelle (in greco kollyris da cui il nome della setta - in siciliano cuddŗuri). Con questi e tantissimi altri esempi si può affermare che a Maria è stato attribuito lo status di somiglianza alle divinità femminili dei miti religiosi, nonostante i continui tentativi della Chiesa cattolica di sfatare e scoraggiare simili interpretazioni. Il culto mariano ha perciò sempre viaggiato su un doppio binario, quello canonico-teologico e quello sincretico-popolare; due binari non sempre distinguibili se si pensa che anche l’eucologia liturgica ha assegnato a Maria, tra gli infiniti titoli (cfr. litanie lauretane) anche quello di Regina coeli e l’iconografia l’ha dipinta nel ruolo di regina incoronata da Cristo (S. Maria in Trastevere). A questo mito si collegano i riti di incoronazione regale (cfr. Ap 12) dei simulacri mariani.

Anche la scelta dei luoghi di culto si riferisce al fenomeno antropologico di individuare nella natura luoghi che più di altri si prestano a percepire il rapporto con la trascendenza. E’ un fatto riconosciuto dalla fenomenologia della religione. I monti e le foreste, le sorgenti e le grotte sono sempre stati luoghi epifanici in quanto “fuori portata”. Non è un caso che il Monte Carmelo sia stato consacrato al culto cananeo di Astarte, prima che Elia vi sostituisse l’adorazione del Dio unico e il cristianesimo vi collocasse l’origine di un ordine eremitico dedito a tale culto e alla venerazione mariana. Il culto mariano pian piano si installerà in luoghi prima dedicati a divinità pagane, ed è significativo il fatto che il dogma di Efeso della Theotòkos (431) sia stato promulgato nella città dove era più diffuso e solenne il culto di Artemide. Molti simboli applicati a Maria risalgono alla più remota antichità pagana. La luna e l’acqua, attributi delle dee-vergini, sono simboli comuni alle mitologie perché corrispondono agli archetipi fondamentali della psiche umana che li legge come segni di fecondità e di purezza scaturenti dall’eterno femminino. Il cristianesimo delle origini non li ha soppressi, li ha solo ricondotti al suo mito autentico di configurazione biblica, attribuendo per esempio a Cristo l’immagine di “sole” che nasce da Oriente, e determinandone simbolicamente la nascita nel dies natalis solis invicti, già festa pagana del solstizio d’inverno. La cristianità non si è installata sul vuoto ma ha assorbito nella sua teologia e nella sua liturgia molti elementi dell’immaginario verbale e visivo dei rituali e della cultura circostante.

Le riflessioni mariane dei Padri della Chiesa sono indirizzate al ridimensionamento di una immagine divina di Maria e al suo mantenimento nella condizione di “creatura”. Forse Dante ha un po’ esagerato a qualificarla “più che creatura”; va bene “umile ed alta”, ma alta perché umile. Infatti è nella condizione creaturale che Maria mostra la sua grandezza e la sua bellezza; il cristianesimo infatti ha ribaltato la scala dei valori umani facendo degli “ultimi” i “primi” e viceversa. Il titolo più importante di Maria è quello attribuitole dal suo stesso figlio, a Cana e poi sotto la croce: “Donna”! E questo è quello che usiamo comunemente quando la chiamiamo come i medievali “nostra donna”, Madonna!

Dice Daniélou, per sottolineare l’importanza della dimensione umana nella riflessione teologica: “Tanto i culti pagani sono l’espressione di una religione della vita biologica, della fecondità di cui la donna è l’espressione, quanto nel culto mariano ci si trova di fronte ad un riferimento storico di un intervento singolare di Dio nella storia, e questo, anziché esaltare la fecondità, sottrae questo evento alle leggi ordinarie della vita per sottolinearne il significato spirituale”. Non ci si deve dunque né meravigliare né scandalizzare nel constatare l’ascendenza pagana del culto cristiano e, all’interno di esso, di quello mariano. La chiesa primitiva considerò simboli e riti come aneliti balbettanti dell’antichità pagana ad una rivelazione più piena, semplice strumentazione rituale che attendeva la coerenza di una rivelazione storica quale il cristianesimo pretende di avere effettuata con l’incarnazione del Logos.

Non sono certo i parallelismi formali con miti, riti, simboli e temi delle religioni cosmiche o naturali che imbarazzano, quanto piuttosto una certa indolenza o disattenzione nel considerare il carattere storico della fede cristiana che nell’asimmetricità della sua rivelazione si fa orizzonte ermeneutico della stessa storia, e per dire che l’interpretazione mitica pagana era insufficiente se non falsa. Perciò, nonostante la mitizzazione di Maria e la tesi dell’origine mitologica del suo culto, il cristianesimo può affermare che è Lei come persona storica il significato eminente di una umanità rinnovata in un nuovo ordine di valori, a partire dall’attribuzione più importante che le viene data nel Vangelo: l’essere donna mortale, “ancella di Dio”, dunque al servizio di un piano salvifico che la sovrasta e ad un tempo la tocca nella carne.

A partire da questa sua ancillarità si comprende il riscatto della donna nella prospettiva rivelata, il significato e tutta la realtà della maternità così come della verginità di Maria; come dalle prefigurazioni prima di Lei e le sue imitazioni dopo di Lei. Se il suo culto non è assimilativo della sua nuova tipologia antropologico-religiosa, speculare d’altronde alla nuova tipologia cristica, resterà, sul piano dell’affermazione religiosa una petizione muta in quanto incapace di articolare il linguaggio biblico che contiene la semantica salvifica. Il culto mariano si situa nell’asse della rivelazione biblica che oppone ad una natura umana che si presume sublimata il piano di salvezza del Dio trascendente che si impegna personalmente nella storia, nella maniera in cui l’evento supera il simbolo e questo diventa inutile quando l’evento è stato assimilato.

L’assimilazione, invece, di elementi pagani nel culto mariano è stata meramente funzionale ad una strategia missionaria in un mondo in cui le divinità femminili erano molto onorate e la loro transignificazione mariologica, opportunamente purificata dalla relazione col suo mito d’origine, poteva evocare il Dio rivelatosi in Cristo. Ci si chiede però se tale purificazione sia avvenuta a livello popolare oltre che teologico e se il culto mariano non abbia perpetuato, in forma sincretica,la venerazione del potere materno di una dea. La deculturazione dello stato creaturale di Maria è di per sé indicativa dell’incomprensione del cristianesimo come proposta religiosa sui generis proprio in virtù dell’incarnazione, per cui il culto reso a Dio è inutile senza l’attenzione caritativa nei confronti del genere umano.

Da qui il problema di evangelizzare la religiosità popolare ancora imbrigliata, dopo secoli, nella ritualistica pagana considerata non tanto come strumento o possibilità d’inculturazione ma come mero fine strumentale. Ai riti della “religione cristiana” che inconsciamente gravitano attorno alla consistenza idolica della ritualità pagana, con statue che dondolano, corrono, si inchinano davanti ad usci e balconi di referenti mafiosi, al suono di inni non proprio canonici, ciò che manca è la relazione con la narrazione cristiana di un Dio che si è abbassato in un mistero di Kenosi per innalzare l’uomo alle altezze di un mistero di Theosis trovando in Maria l’ancella e l’esecutrice materiale di tale progetto. Le più antiche celebrazioni mariane, sia in Oriente che il Occidente hanno tutte una matrice cristologica, e le prime “anamnesi liturgiche” di Maria hanno avuto luogo nel canone della celebrazione eucaristica e nelle professioni di fede battesimali. In Occidente nel III secolo apparve l’invocazione liturgica collettiva Sub tuum praesidium, un inno originariamente in greco pervenutoci su un papiro egiziano; in Oriente, più tardi, fu composto l’Akatistos, inno strofico ancora oggi usato dalla Chiesa greca che canta il mistero di Maria nella storia della salvezza. Per tutto il primo millennio, nell’alveo di una chiesa ancora unita, non si diede iconografia mariana senza la presenza di Cristo. Ancora oggi, nei culti orientali, sono impensabili raffigurazioni di Maria che non tenga in braccio il Bambino; ad indicare che il suo culto non ha senso se non in quanto sottolineatura della sua mano di Odigitria del mistero del culto del Figlio.

L’approccio comparativo all’origine del simbolismo mariano rivela, comunque, un fatto importante: il simbolismo pagano della venerazione della Grande Madre quando è stato ben integrato nella forma cristiana ha consentito di guardare a Maria per riflettere sul mistero di Dio con metafore femminili e corrispondere alle più pure aspirazioni del cuore umano che si intenerisce sempre per l’amore della madre.

Per concludere credo sia opportuno cogliere la provocazione di una teologa americana, Elizabeth Johnson, che proprio a partire dalla concretezza storica di Maria - donna che ha lottato, sofferto, sperato, amato - propone una “mariologia dal basso”, che tiri giù Maria dal piedistallo religioso su cui è stata collocata per venerarla come “amica di Dio e profeta nella comunione dei santi, una donna che è vera sorella nelle nostre lotte; ciò consente alla potenza della sua vita di giocare un ruolo nella coscienza religiosa della Chiesa e ci invita a un rapporto sempre più profondo con il Dio vivente […] associandoci al disegno redentore di Dio per gli affamati, gli umili e per tutti coloro che soffrono, includendovi in maniera ineludibile le donne con i loro figli in situazione di povertà, di pregiudizio e di violenza” [Vera nostra sorella, Queriniana, gdt 313, p. 17]. Si potrebbe aggiungere così un altro titolo e un'altra invocazione nelle Litanie lauretane: “Madre degli scartati”: prega per noi!

Leo Di Simone

San Leolino 31 dicembre 2015

Mystérion: il culto di Demetra e i suoi possibili influssi sul culto mariano - Seminario di studi a Castelvetrano

Beviario

_______________________________________________________________

I nostri padri, ponendosi di fronte al mistero del Verbo incarnato, usarono anche l’immagine di una “abbreviazione”: quando il Padre rivolge la sua Parola infinita all’uomo, questa si spoglia e assume una condizione limitata, abbreviata, in tutto simile a quella delle parole umane. Non è un caso che il termine greco da cui deriva “logo” dica insieme discorso e parola, il tutto e la parte.

Nasce così un logo: tante cose da dire, ma con pochi tratti di penna.

Il logo è immagine. Ha una sua immediatezza simile alla parola, ma rimanda ad altro. E’ simbolo, sintesi da "spiegare" per essere afferrata, capita.

Cosa abbiamo voluto dire col nostro logo e come lo abbiamo “detto”.

Preferito il sentiero dell’immaginario tradizionale, ci si è chiesti: cosa viene subito in mente pensando “Cristo”, cosa associamo - quasi spontaneamente – a questo nome? Una Croce. E a “ti ama”? Un cuore! E a “ti salva”? Un’àncora.

Poi ci si accorge che la croce, il cuore e l’ancora sono anche i classici simboli cristiani di fede, speranza e carità, virtù teologali che hanno scandito il percorso ideale di preparazione al grande Giubileo.

I tratti che definiscono i vari elementi del disegno sono inseparabili gli uni dagli altri, quasi si confondono, sono l’uno sostanza dell’altro. Così le immagini che si intrecciano fanno altri discorsi. Ci dicono del Vangelo della Croce, delle sue pagine di Speranza; del Padre che come “cielo” (si confronti l’ansa, il semicerchio delle figurazioni antiche e l’uso del termine nel vangelo di Matteo) veglia sul Crocifisso Amore, su ogni crocifisso amore; ci dicono dell’Eucaristia che nasce dal Testamento d’amore - quello Nuovo - e sorge come un sole. E insieme a questo sole l’alba del nuovo millennio, nuova e irripetuta Incarnazione.

La barca raffigura la Chiesa; il mare - che solca come un aratro e in cui pesca uomini - è il territorio della nostra Diocesi. Questo mare la rende Chiesa particolare. Sua vela e labaro-vanto è il Vangelo, vivificato e spinto oltre ogni confine dallo Spirito.

Il corpo del crocifisso – sull’albero… della barca! - è un cuore, è “tuttu cori”, rivelazione del Vangelo del voler bene, un cuore squarciato la cui naturale effusione (ancora lo Spirito santo) si traduce nell’andare.

Le due pagine - quella dell’andare e quella del sono-con-voi - riassumono in qualche modo tutte le altre e si leggono l’una nella prospettiva dell’altra. La Missione nasce dalla Presenza, dal sapere che Lui-è-con-noi e dal volere stare con Lui, accogliere la divina Compagnia, dallo stabilirsi in Lui; la Presenza si manifesta nella Missione, quasi per dire che come una Messa senza ascolto della Parola è un corpo senza testa così una Messa senza Missione è un corpo senza gambe! Missione popolare e Congresso eucaristico si presentano allora come il recto e il verso della medesima medaglia.

Il sono-con-voi, tutto attaccato, richiama la rivelazione dell’Esodo, l’IoSonoColuiSono che si compie nell’Emmanuele.

Tutti gli elementi di questo logo sono aperti: il sole-Eucaristia, il libro-Vangelo, le braccia del crocifisso, il Suo cuore, il mare …Chiedono a chi guarda di introdurvisi, di specchiarsi.

Questa la BellaNotizia da vivere e portare, certezza d’amore e offerta di speranza, Comunione e missione, non due ma una sola parola: SonoConVoi-andate.

Giovanni Scordino, Un logo per la Missione popolare e il Congresso eucaristico della diocesi di Agrigento

e la chiamano devozione

_________________________________________________________________

Quando fargli la festa significa farlo a pezzi. O quasi.

Si tratta solo di un fotogramma dei festeggiamenti. Anzi quel fotogramma, magari ripetuto cento e cento volte ancora, alla festa non appartiene.

“San Calogero è nostro”, della gente cioè, di tutti, capita a volte di sentir dire. Con commovente orgoglio. Con giusta fierezza. Ma quella mattina, di Domenica 4 luglio, San Calogero non era di nessuno. Così che nessuno lo oltraggiasse mentre nessuno se ne preoccupava. O almeno non aveva animo di intervenire.

Facinorosi, li chiamano alcuni. Devoti dai modi eccessivi, dicono altri. Li ho visti in tv: erano giovani. Giovani e basta. Giovani a cui nessuno, forse, ha insegnato come ci si accosta ad un corpo. A cui nessuno ha spiegato che corpo è quello che vediamo e tocchiamo dell’anima. Il corpo della ragazza, di qualunque ragazza; il corpo di un coetaneo che guardi di traverso su un viale di San Leone: carne dell’anima. Prodigio di fronte a cui piegare le ginocchia.

E corpo è la statua di San Calogero. Generata dalla fede di un popolo e formata dalle mani trepidanti di un artista. Che gli ha dato corpo, appunto. Lo capirono bene i nostri Padri radunati per la seconda volta a Nicea, molti anni fa, e bene lo dissero: «l’onore reso all’immagine è diretto alla persona rappresentata». Dunque, convessamente, l’offesa arrecatagli. Un corpo diverso, certo, la sacra effigie, ma pur sempre manifestazione dell’anima, di un popolo credente. Pur sempre figura del prodigio di grazia della santa persona del Buon Eremita.

E’ stata così vilipesa l’anima dei veri tanti devoti. Quelli a cui la devozione ha cambiato la vita, mettendo l’amore per Gesù e per gli altri – per amor suo – al primo posto, come scriverebbe il Montfort.

E’ stata ferita l’anima dei veri devoti. Ma se questo popolo non si sente colpito, non reagisce, allora quella non è la sua anima o non lo è più. E i suoi bei gesti – consegnati come tesoro prezioso da chi quell’anima possedeva - sono svuotati e ridotti a idolatria.

Si sono incontrate l’immagine di noi che sono i nostri figli e l’immagine della nostra anima, storica, culturale, religiosa. E l’una ha spezzato l’altra, la mano tesa dell’altra. Quella mano cara che emerge dal nostro dna più profondo e che torna ad offrirci, come pane, la sempre giovane via del Vangelo. Ora, il Bel Taumaturgo ci chiede di restituirci alla Verità e di restituire le nostre tradizioni alla Tradizione: Il Signore che si consegna per amor nostro e ci consegna il suo Vangelo così come annunciato dalla Chiesa.

La festa del Santo è oggi più che mai un termometro: di quello che crediamo - piuttosto che di ciò che diciamo di credere - e di come lo viviamo. Di più: è la tornasole di quello che siamo. Mette in luce molte delle nostre ricchezze. E a nudo tante povertà.

Non ci accada di strappare, lembo dopo lembo, l’anima di questa nostra festa consegnandola ad un mero folklore: non ci vorrà molto prima trovarci come di fronte al cadavere di noi stessi.

E’ vero, San Calogero è di tutti, la sua festa ci appartiene. Ma anche le responsabilità che essa richiama. E’ di tutti: che tutti ce ne riappropriamo.

Giovanni Scordino, 6 luglio 2004

Ma, per quanto oggi, non infrequentemente, immagine e segno siano oltre misura abusati e spalmati sui terminali dei “nuovi” culti del profitto, la loro forza di persuasione si conferma senza alcun dubbio straordinaria. Sembra proprio che non riusciamo a fare a meno dei simboli, di immagini che prendano il posto di idee. Sembra proprio che non riusciamo a fare a meno del gioco di creare codici e di decodificarli. Non solo viviamo in un mondo di simboli, ma un mondo di simboli vive in noi (J. Chevalier).

Per questo abbiamo bisogno che qualcuno ci prenda per mano, e ci conduca lì dove il simbolo rivela il suo senso e mette insieme i pezzi della nostra identità personale e sociale, storica e creaturale. continua >

OSCULI

Noto nel film Ben Hur che il protagonista prima di entrare nella sua casa tocca la mezuzzah e porta la mano alla bocca per baciarla.

La cosa mi incuriosisce perchè da queste parti si fa(ceva) la stessa cosa con le immagini sacre.

La spiegazione che mi ero dato aveva a che fare col verbo ad-orare ("parlare verso", poi "pregare") che tra i signignificati dovrebbe comprendere quello di portare la mano alla bocca (ad orem - anche per tacere?).

Leggo ora su Wikipedia: "Mezuzzah, in ebraico מזוזה, stipite (della porta), è un oggetto rituale ebraico, consistente in un contenitore che racchiude una pergamena su cui sono stilati i passi della Torah corrispondenti alle prime due parti dello Shema, preghiera fondamentale della religione ebraica. I passi contengono sia l'asserzione dell'unicità di Dio (Ascolta, Israele : il Signore Dio nostro, il Signore è uno) che gli obblighi : al rispetto delle mitzvot, all'insegnamento dei precetti, in particolare ai propri figli, all'apposizione della mezuzzah.

La mezuzzah viene posta sullo stipite della porta, a destra rispetto a chi entra, e a circa due terzi dell'altezza della porta stessa, e comunque a portata della mano. Non va posta sulle porte di solo transito né sulle porte di stanze in cui non si risieda. La pergamena va scritta con penne non metalliche, in caratteri ebraici ornati. Va controllata periodicamente, e corretto o sostituito se scolorito o danneggiato.

È usanza che chi entra in casa tocchi la mezuzzah con le dita e baci le dita stesse, in segno di rispetto per la Torah di cui contiene passi".

Sarebbe interessante, poi, approfondire l'etimologia di "bacio" (dal greco bazo o basko? parlo oppure mormoro), che potrebbe stare per una comunicazione o una iniziazione; come anche quella del latino osculum, diminuitivo di os (bocca), che starebbe per fare la bocca piccola: in tale contesto, l'Incarnazione del Figlio di Dio potrebbe essere "ricondotta" ad un bacio che abbrevia, raccogliendolo nel tempo e nello spazio, l'ineffabile Verbo creatore. Così l'ero-agapica dell'insufflazione creatrice e quella sul talamo-Croce della Redenzione.

Sarebbe interessante, poi, approfondire l'etimologia di "bacio" (dal greco bazo o basko? parlo oppure mormoro), che potrebbe stare per una comunicazione o una iniziazione; come anche quella del latino osculum, diminuitivo di os (bocca), che starebbe per fare la bocca piccola: in tale contesto, l'Incarnazione del Figlio di Dio potrebbe essere "ricondotta" ad un bacio che abbrevia, raccogliendolo nel tempo e nello spazio, l'ineffabile Verbo creatore. Così l'ero-agapica dell'insufflazione creatrice e quella sul talamo-Croce della Redenzione.Ai gentili lettori di stauropolis.com la possibilità di scriverne e poi di leggerne su queste pagine.

G.S., Baci alle immagini, Annotazione